干支別守護佛について

古来インド文字のサンスクリット語として発展した梵字とは仏教、特に空海や最澄によって伝来された

密教と結びつきがあり、一字一字が仏を象徴し、生まれ年(干支)によって守護してくださるものが守護梵字である。

梵字を身につけることにより神仏の加護を受けられ、人生を歩み続ける時に降りかかる様々な困難に立ち向かうことができる

不思議な力を持ち、災いから救って下さると云われている。

| 干支 | 守護本尊 | 梵字 | 意味 | |

|---|---|---|---|---|

| 子 |  |

千手観音菩薩 (せんじゅかんのんぼさつ) |

キリーク |

千の手と、千の慈眼をもち、 千の目で人々を見守り、 危機に際してはそ千の手を差し伸べ、 一切の衆生を救う大慈大悲の菩薩。 |

| 丑・寅 |  |

虚空蔵菩薩 (こくうぞうぼさつ) |

タラーク |

すべての願いを叶え、 福徳を司ると共に、知恵を授ける。 特に記憶力向上、厄除けに 御利益のある仏様。 |

| 卯 |  |

文殊菩薩 (もんじゅぼさつ) |

マン |

悟りの知性的側面を象徴し、 知恵第一の菩薩仏として学業の功徳が顕著。 知恵の苦労や災難を五智の剣で断ち、 幸福を招いてくれます。 |

| 辰・巳 |  |

普賢菩薩 (ふげんぼさつ) |

アン |

人々の前に 文殊菩薩と共に釈迦如来の士として 六牙の白象に乗って現れ守護すると、 法華経に説かれています。 増益、長寿を授ける。 |

| 午 |  |

勢至菩薩 (せいしぼさつ) |

サク |

阿弥陀の脇士として慈悲と知力を象徴し 智慧の光で一切を照らし、邪気を払し、 進路を開き、福徳長寿を授ける。 |

| 未・申 |  |

大日如来 (だいにちにょらい) |

バン |

宇宙の真理そのものをあらわすとされる 密教絶対中心の仏。 あらゆる災厄苦難を除き、 将来への道が明るく開けるよう、 福徳と長寿を授ける。 |

| 酉 |  |

不動明王 (ふどうみょうおう) |

カーン |

人々を救う為あえて厳しい姿をとり、 一切の障難や穢れを焼きつくす明王。 すべての災難を除き、 光明の道へと導いて福徳を授けてくれる。 |

| 戌・亥 |  |

阿弥陀如来 (あみだにょらい) |

キリーク |

釈迦が悟ったことが 我々を救うためのものであるということから そのはたらきを実感させてくれる仏、 それが阿弥陀如来である。 そのはたらきの内容は「知恵と慈悲」で、 すなわち知恵の光と慈悲のいのちは 無量無辺で限りなし、という意味である。 そして、いつでも、どこでも、 我々を救おうとしている仏である。 |

十三佛信仰

「十三仏」と称して多くの仏さまの中から特に慈悲深く、私たちに直接救いの手を差しのべて下さる仏さまです。

十三仏さまは、あまたの御仏さまの中でも、私たちにもっとも身近で、古くから信仰される13の尊い仏さまです。

この世に生きる我々のお守り本尊であると同時に、来世の、つまり先祖供養の仏さまでもあり、

年忌の際には必ず御本尊として拝まれています。

13の御仏たちは、それぞれに違った徳(特性、役割)を持ち、それぞれの働きを以て私たちの心が真に救われ、

すべての世が浄土となることを願って精進されているのです。

いまも、十三仏を訪ねて、多くの方々が各地の名刹十三ヶ寺を巡拝しています。

| 第 一 番 |

|

不動明王 | 初七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (ふどうみょうおう) [アチャラ・ナータ]  |

亡者の未練を 右手の剣で断ち切り、 左手の絹索で導く。 迷いを断ち切り、 悪障を焼尽し、 心願成就へと 向かわせる。 |

のうまくさんまんだ、ばざらだん、せんだん、まかろしゃだ、そわたや、うんたらた、かんまん |

お不動さまは右手に剣、 左手に絹索をお持ちになり、 背に火焔を背負って 憤怒の形相をし、 大盤石に座しておられます。 大日如来の化身として 諸尊の先頭に立って お救い下さいます。 |

| 第 二 番 |

|

釈迦如来 | 二七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (しゃかにょらい) [シャーキャ・ムニ]  |

無常の理を説き、 不安を除く。 道理を示し、 不安を除く。 |

のうまくさんまんだ、ぼだなん、ばく |

お釈迦さまは仏教の開祖。 今から2500年前に インドの菩提樹の下で、 世の中の道理、 自然の摂理を体得し、 一切の迷いを離れて 悟りを開かれました。 |

| 第 三 番 |

|

文殊菩薩 | 三七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (もんじゅぼさつ) [マンジュシュリー]  |

釈迦の説法を生かす 智慧を説く。 いのちを生かす 知恵を授ける。 「智の菩薩」 |

おん、あらはしゃのう |

獅子に乗る文殊さまは 「三人よれば文殊の知恵」 といわれるように 知恵の仏さまです。 右手の剣は 「諸戯(しょけ)を断つ」 といわれ、愚かさを切る 智慧の剣です。 |

| 第 四 番 |

|

普賢菩薩 | 四七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (ふげんぼさつ) [サマンタバドラ]  |

文殊の智慧を生かす 行を説く。 いのちを生かす 活動を助ける。 「行の菩薩」 |

おん、さんまや、さとばん |

普賢さまは六牙の白象に 座しておられます。 ほとけの慈悲の活動を 「普賢の行願(ぎょうがん)」というように、 救いの行の菩薩さまです。 |

| 第 五 番 |

|

地蔵菩薩 | 五七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (じぞうぼさつ) [クシャティガルバ]  |

えんま王の裁きの時。 亡者を救済する。 ぬくもりの菩薩。 特に子どもを守る。 |

おん、かかか、びさんまえい、そわか |

大地のぬくもりをあらわす お地蔵さまは六道衆生を救う ほとけさまです。 六道とは、 地獄・餓鬼道・畜生道・ 修羅道・人道(人間界)・ 天道(天界)の6つで、 全ての生きとし生けるものに 救いの手を さしのべて下さいます。 |

| 第 六 番 |

|

弥勒菩薩 | 六七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (みろくぼさつ) [マイトレーヤ]  |

第二の釈迦として 説法を引き継ぐ。 心を落ち着かせ、 正しい判断を助ける。 「定の菩薩」 |

おん、ばいたれいや、そわか |

「第二の釈迦」 といわれる弥勒さまは、 未来の世にお釈迦さまと同じ 如来となってこの世に降り立つお方で「未来仏」とも いわれています。 常に心を鎮め、 衆生を救う思いを こらしておられるため、 心を清めるお徳をお持ちです。 |

| 第 七 番 |

|

薬師如来 | 七七日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (やくしにょらい) [バイシャジャ・グル]  |

満中陰。 新たな身を授ける。 身体の健康を守る。 |

おん、ころころ、せんだり、まとうぎ、そわか |

お薬師さまは 左手の薬壺が示すとおり、 私たちの健康を守って下さる 仏さまです。 日々無事、 健康に過ごせることが 最も尊いことだということを 教えて下さっている 仏さまです。 |

| 第 八 番 |

|

観世音菩薩 | 百ヶ日 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (かんぜのんぼさつ) [アヴァローキテーシュヴァラ]  |

阿弥陀の脇侍として、 亡者を蓮の台に すくい上げる。 やさしさを授け、 慈悲の活動を助ける。 「慈悲の菩薩」 |

おん、あろりきゃ、そわか |

阿弥陀さまの左におられる 観音様は慈悲の菩薩さま。 願いに応じて様々に姿を変え、 私たちを見守って下さいます。 |

| 第 九 番 |

|

勢至菩薩 | 一周忌 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (せいしぼさつ) [マハースターマ・プラープタ]  |

阿弥陀の脇侍として、亡者を先導する。 仏の智慧を授ける。 |

おん、さん、ざん、さく、そわか |

阿弥陀さまの 右におられる勢至さまは 智慧の菩薩さま。 お姿は 聖観音(しょうかんのん)さまに そっくりですが、 頭の宝冠に水瓶が ついています。 そこから智慧の力を ふりそそぐのです。 |

| 第 十 番 |

|

阿弥陀如来 | 三回忌 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (あみだにょらい) [アミターバ、アミターユス]  |

極楽の教主として、 亡者を教化する。 安らぎの 世界(浄土)を示し、 安らかな 暮らしを導く。 |

おん、あみりた、ていぜい、からうん |

阿弥陀さまは 西方の極楽浄土の 教主さまです。 極楽の住人を 正しく教化するため 説法に努められています。 |

| 第 十 一 番 |

|

阿しゅく如来 | 七回忌 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (あしゅくにょらい) [アクショーブヤ]  |

新たないのちに向け、 堅固な意志(金剛)を 授ける。 迷いにうち勝つ 強い心を授ける。 |

おん、あきしゅびや、うん |

阿弥陀さまと反対、 東の浄土におられるのが 阿しゅくさま。 「無動如来」ともいわれ、 動じない堅固な意志を持ち、 魔を下す強い力をお持ちです。 |

| 第 十 二 番 |

|

大日如来 | 十三回忌 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (だいにちにょらい) [マハーヴァイローチャナ]  |

宇宙の 根本教主として、 一切の衆生を見守る。 |

おん、あびらうんけん、ばざらだどばん |

天地宇宙の中心であり 全てである仏さま。 一切衆生は 大日さまの深い優しさと 限りない厳しさに満ちた 大いなる懐に抱かれています。 |

| 第 十 三 番 |

|

虚空蔵菩薩 | 三十三回忌 | 御真言 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| (こくうぞうぼさつ) [アーカーシャ・ガルバ]  |

安らぎを与え、 「菩薩 (完成された人格)」として生かしめる。 大空の心を授け、 理想の姿を示す。 |

のうぼう、あきゃしゃ、ぎゃらばや、おんあり、きゃまり、ぼり、そわか |

虚空蔵さまは、 大空のこころを体現する 菩薩さまです。 平穏に安住することなく 菩薩道を実践し続けることを 表すため、 根本教主大日如来様のあとに、 十三佛のしんがりとして 登場されます。 |

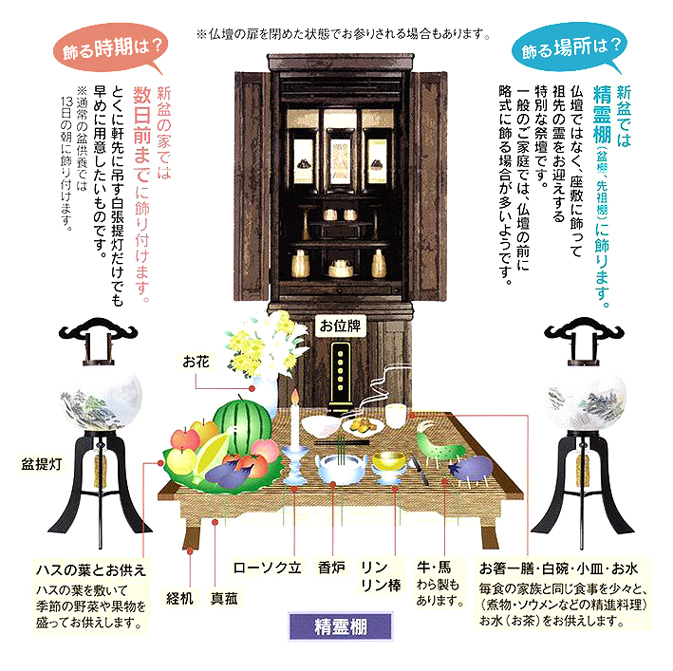

一般的なご家庭でのお盆飾りについて

地域によって習慣が違う場合がありますが、一般的な飾り方の一例をご紹介致します。

上記のお盆飾りは一般的な飾り方で、地域によりいろいろな飾り方があります。

精霊棚の上には、御位牌(過去帳)を中央正面に祀り、

香炉、花立て、蝋燭立て、金(鈴)などを並べます。

簡単な盆棚の作り方

簡単な盆棚の作り方

・経机か、小さな机に真菰(まこも)あるいは敷物を置きます。

・蓮葉の上にお供え物(五供・季節の野菜や果物・故人の好物・水の子など)を準備し、

五供香(明かり・花・水・食べ物)、なす(牛)やきゅうり(馬)などをお供えします。

・ほうずきは提灯を表わしたもので、世を照らす「智慧の灯り」です。

ソーメンなどは土産を結ぶ紐代わりに用いられると云われています。

・盆棚の脇に盆提灯(先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印として)飾り、灯します。

・御位牌(過去帳)を机の中央に安置します。

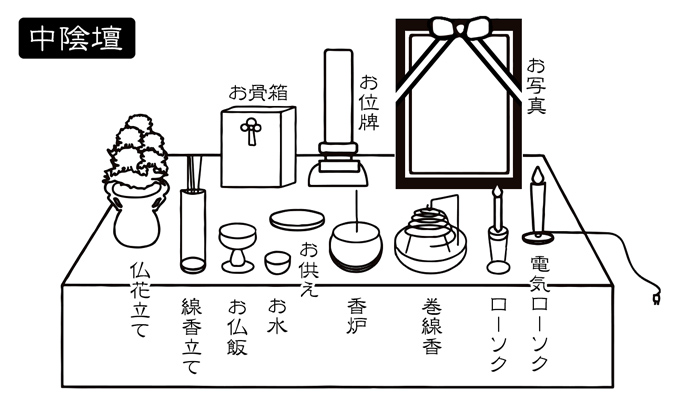

中陰壇(後飾り)満中陰(四十九日)までの祀り方について

中陰壇の一般例

中陰壇の一般例

*通常時は線香・蝋燭ですが、夜間は電気ローソクを使用し、

目を離される時やお休みになられる時は、線香・蝋燭・巻線香の

いずれも消されることを心掛けて下さい(火の元は絶対に注意すること)。

*お仏飯・お水・お供え類(故人の好物)は食事前にお供えし、

お下げした後は、御下がりとして皆でなるべく頂く様にして下さい。

*満中陰以降、遺影写真は部屋に飾り(上段)、骨箱は寺院・墓にお納めし、

御位牌の安置は御寺院様にお聞きになられると宜しいでしょう。

*中陰壇に御性根(御魂)は入っておりません。

後々、法要・お盆飾り壇の供え台として使用して頂き、

その後不要となりましたら、御自宅にて処分をお願い致します。

*白い陶器類は新仏用ですので、御仏壇がある場合は49日で処分して下さい。

(ビニール袋に入れ、塩を少々まいて、地域の燃えないゴミの日に出しても大丈夫です)

*なお、宗派等により祀り方は異なる場合がありますので、泰聖寺に確認下さいませ。